長引くコロナ禍による学力格差の拡大、指導要領改訂に伴う学習量の増加、入試問題の難化等、子どもの学習を取り巻く環境はより厳しさを増しています。

大人を取り巻く環境も激変しています。働き方改革に伴うリモートワークの増加、先進国最下位に近い賃金水準と物価の高騰、大手企業と中小企業の賃金格差、温暖化による気候変動等、数年前とは明らかに違う環境変化に適応していかなければなりません。

そのため、リスキリング(学びなおし)して自分のスキルや能力を上げていこうという動きが盛んになってきています。

大人になっても、大人だからこそ、学習の重要性に改めて気づく時代になっているのです。

保護者が我が子の将来に思いを馳せる時、どんなに環境が変化してもたくましく生きていって欲しい、できるだけ良い職場環境で働いて欲しい、と願うのは当然のことです。

そのような保護者の思いが学習塾に通わせる意義と重なります。

勉強ができない、自分で勉強できないという子に育ってもらっては困ります。

やはり、勉強ができる、自分で勉強できる、たくましい子どもに育って欲しいと願うのです。

したがって、保護者の多くは、学習塾費を子どもへの投資と考え、より良い学習環境で勉強に取り組ませたいと願っているのです。

現に子供1人あたりの教育費用は年々高水準になっています。

そこで今回は、塾の授業料を値上げする意義について考えてみたいと思います。

値上げが必要な理由や実行するためのポイントについてお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

\ビットキャンパスの詳細はこちら/

塾の維持・拡大には利益が欠かせない

安くて良い教育が維持・継続できれば、もちろんそれは素晴らしいことです。

長く経営している塾によっては、理想を達成すべく利益度外視で現場に向き合ってきた過去もあるかもしれません。

しかしその経営は、子どもの数が今より2倍以上あったからこそ成り立っていました。

チラシやDMを送ると、問合せがひっきりなしにあった時代の経営です。

少子化と言われて久しいですが、2022年の出生数は80万人を割り込み、77万人にまで減少しています。

学習塾業界が全盛期だった1980年前後の半分近くまで減っています。市場が半分になるのは大変なことです。

しかも、増える兆しはまったく見えません。

このことは、高校入試の競争率にも影響します。

地方のトップ高でさえ、すでに競争率1倍を切っているところがあります。

つまり、塾に通う意義が薄れてくる可能性が高まっているのです。

学習塾は民間企業ですから、どんなに良い教育をしても、市場が縮小し続け、売上が減少し続ければ、適正な利益を確保し続けない限り倒産してしまいます。

学習塾の売上は、単価×生徒数×継続年数なので、生徒数を増やすことはもちろん、授業料の値上げも売上アップに直結します。

しかし授業料の値上げに抵抗を覚える方も多いのではないでしょうか。

不景気になればなるほど値上げに抵抗感を覚える塾もあるかもしれませんね。

- 「値上げ=悪」ではない

- 社員の給料を上げる仕組みは必要

- 美しい教室環境維持はとても大切

こうした3つの考え方を再度見直してみましょう。

授業料の値上げは悪ではない

授業料の値上げは悪ではありません。

かわいい子ども達を前にすると、お金をより多くとることに気が引けるかもしれません。

しかし、学習塾はサービス業です。提供するサービスに対し、顧客が対価を支払いサービスを受けます。

難しいのは、他のサービス業と違い、学習塾は「お金を出す人とサービスを受ける人が違う」という事業構造であることです。

どの塾も生徒に対しては一生懸命に取り組んでいます。

無料で補習をしてあげたり、勤務時間外であっても質問対応してあげたり、受講科目以外であっても定期テスト対策をしてあげたり、どれも先生という仕事の本質がそうさせてしまいます。

つまり、先生にとっては、いただいている月謝以上のサービスをしている感覚があると思います。

「これだけしかもらってないのに」と思いながらも、生徒を前にするとつい対応してしまいます。

本当は値上げしないといけないのです。

では、お金を出す保護者に対してどんなサービスをしているかと問われれば、自信がなくなります。

成績が上がることが唯一、お金を出す保護者を満足させられるのですが、全員の成績がすぐに上がるわけでもありません。

サービスを受ける生徒には“お値段以上”の取り組みをしているけれども、お金を出す保護者には形ある価値を与えられていない。

これが、値上げを躊躇させる要因の一つとなっています。

お金を出す保護者に形あるサービスを提供できていないという後ろめたさもあり、成績が上がってもないのに「授業料を値上げします」とは、言い辛くなるのです。

では、保護者もそのように考えているのでしょうか?

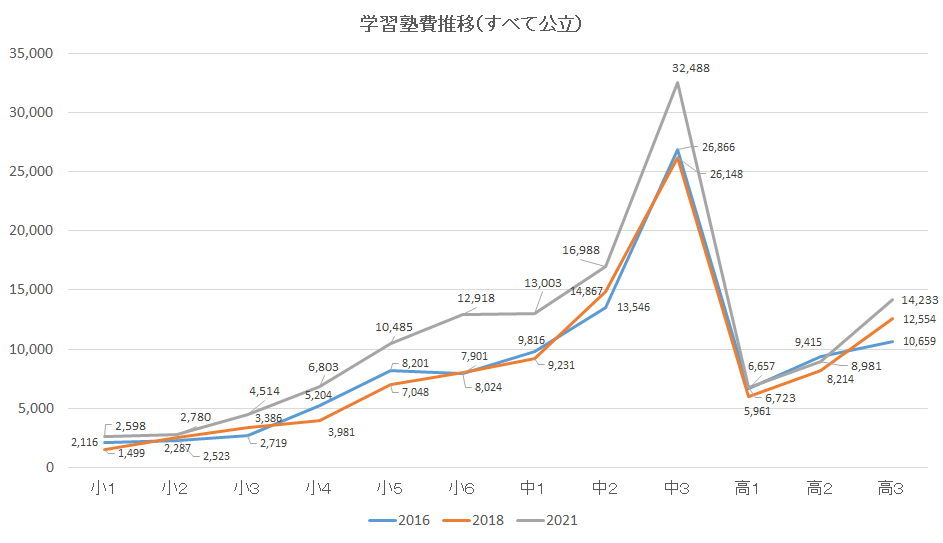

文科省「子どもの学習費調査」によると、2016年から2021年にかけ、ほぼ全学年で学習塾費は上昇しています。

値上げにネガティブな感情があって不満が増えれば、顧客維持のためにも翌年以降は費用が下がるのが普通ですが、学習塾業界は年々費用が上昇しています。

つまり、保護者は塾の費用が上がっても、子どもを継続して塾に通わせたいと考えていることが推測されます。

子どもが行きたい学校に行かせてくれる、地元のトップ高校に合格させてくれる、就職が良い大学に合格させてくれる、という塾の存在は、保護者にとっては何ものにも代えがたい価値があります。

我が子が将来路頭に迷う姿を見たくない保護者にとっては、自身の子育ての成功と、まだ見ぬ将来の期待値が価値の中に含まれます。

その安心を感じさせてくれる塾に対しては、多少の値上げは許容できるはずです。

値上げを一方的に悪と決めつけず、品質を上げて単価を向上させる取り組みができないか検討するべきでしょう。

給料が上がらないと実力ある講師が去る

ある塾長がこう言って嘆いていました。

「時間とコストをかけて社員を育てても、結婚を考える年齢になると辞めるんだよね。」

社員が経験を積み人生設計を考えたときに、より良い労働条件の企業へ転職を考えるのは当たり前です。

一人前の講師に育つためには、最低3年は必要と言われますが、新卒から数えて3年もすると、20代半ばですよね。

多忙な毎日と給与が見合わず、新卒から3年での離職が非常に高いのが塾業界なのです。

単純に「売上=受講単価×生徒数」と考えれば、少子化で生徒数が劇的に増える可能性は低くなりますので、売上を上げようと思えば、受講単価を上げるか、授業料そのものを値上げするしかありません。

中小塾が大手塾を模倣して授業料を下げるという行為は、自ら首を絞めるようなものです。

社員の給料を上げるためには、中小塾は受講単価か授業料を上げるしかありません。

さらに、長く働いてもらって給料も上げていくことを考えれば、教室を利益体質にしなければいけません。

あるAI教材の試算によれば、個別指導で1対2とか1対3の指導形態をしている塾がAI教材に切り替えた場合、授業はAIが担当しますので、先生一人で10~15人の生徒を個別指導できると言われています。

先生一人で5倍の売上を上げることができ、利益も各段に増加します。

どこまで給料を上げれば退職しないかは、社員それぞれの価値観によって異なります。

夫婦共働きなので給料はそこそこあればいい、それよりも毎日早く家に帰って子どもの寝顔を見たい、という価値観もあるでしょう。

教育という仕事が好きで、できるだけ長く塾で働きたいという価値観もあるでしょう。

大切なことは、待遇の良さを実感するのは給料以外にもあり、恵まれた職場環境の存在も大きいということです。

職場環境改善のためには、例えばデジタル教材やシステム化を図り、採点等の手作業の業務を減らさなければなりません。

窮屈な机や古い更衣室も刷新しなければいけません。そのためにも、値上げが有効ですし、適正な利益を担保する必要があるのです。

満足できる職場環境を提供するためにも、企業である以上、塾は値上げを悪と考えず、利益を追求しなければならないのです。

きれいな教室環境は生徒募集に直結する

「いい授業ができれば生徒は集まる」と考える経営者は多く、かつてはこのような考え方が主流でしたが今はそうではありません。

美しい教室や集中できる環境。これらが生徒募集に直結する時代なのです。

ある塾では、高単価な映像授業で、主に医学部を志望する生徒を集めたいと考えていました。

裕福な家庭を想定し、保護者面談室を豪華にしましたが、思わぬところでクレームが入ります。

「子どもの荷物を床に置かせるとは何事か!」というクレームです。

その塾は慌てて全机の横に荷物を置くカゴを配置し、鞄等の荷物は必ずそのカゴに入れるよう生徒に指導しました。

クレームは収まり、逆にそこまで気を遣っている塾であることをアピールして裕福な家庭の生徒を集めています。

教室だけでなく廊下やトイレ、玄関、フロアなども常に清潔に保つ必要があります。

実際にあった話ですが、トイレ工事をやり直した塾があります。

男女別にトイレを用意したのは当然ですが、隣接しており、授業スペースから近く、丸見えだったのです。

その造りではまず、女子生徒が入塾しません。

慌てて造り直し、トイレの入り口に間仕切りを設け、入口を男女別に分け、授業スペースから離し、女子トイレには専用の洗面所も設けました。

また、カフェを併設させた塾もあります。

家で勉強したくない子どもが気軽に利用できるよう、事業約款にカフェを加え、オシャレな調度品で大人も入れるようにし、目玉のワッフルもメニューに加えてあります。

保護者会にも利用し、口コミで噂が広まる塾になっています。

こうした取り組みのためにも、授業料を値上げし、利益を確保する必要があるのです。

>>塾の料金はどう設定すべき?保護者の考える費用と全国平均について

授業料の値上げは品質とのバランスを考慮する

授業料の値上げの際、講師の授業力はもちろん、成績アップや塾生の満足度なども考慮しなければなりません。

品質とのバランスを考慮しない値上げは必ず失敗します。

授業料の値上げを考えるときのポイントは、以下の3つです。

- 品質が低い状態だと評判が落ちる

- 値上げの時期を決め、理由をきちんと伝える

- 低料金のまま生徒が増えるとコストと手間が多くかかる

他塾との比較はもちろん大事ですが、経営者が各教室を俯瞰して考え、授業料と品質のバランスを正確にとらえていきましょう。

品質が低いままの値上げは評判を落とす

「成績が上がらない」「家で全く勉強しない」「塾の授業が分からないと言っている」

塾へのクレームには様々な要望が寄せられます。

すべて、塾のサービスや質が悪いことを言っているのですが、サービスの良し悪しは保護者によって様々ですから、全てに応えようとすると品質にバラつきが出るのは当然です。

そこで、自塾の品質を自塾で設定しておくことが重要になります。

カギとなるのは塾の「理念」です。

理念から逆算された塾現場の業務がつながっていることが、品質設定には重要です。

例えば、「自立できる子に育てる」という理念があったとします。

この場合、「自立できる子」とはどんな子を想定しているかを考え、そこから現場の業務を逆算します。

自立できる子を育てるために、生徒が自分で計画を作り、その計画に従って勉強し、採点し、指摘された弱点単元をさらに復習し、復習した単元が理解できたかどうか自分でチェックする、という一連の現場の業務を作り上げなければなりません。

そのためには、デジタル教材を導入する必要があり、その導入費のために月謝を値上げさせて欲しい、と保護者に値上げを訴えるのです。

「自立できる子に育てる」という理念を市場に訴えかけて生徒を集めているのですから、その理念と値上げ理由がつながっていれば、訴求力が高まります。

現場もデジタル教材を導入した理由が塾の理念に基づいているのですから、何をやって品質を上げていくのかが明確になります。優先順位が上がるのです。

保護者に訴求する品質を、塾が自ら設定し、その品質の是非を保護者に評価してもらう。

その為の値上げであることを理解してもらう。

そういった取り組みが重要です。

低料金で多くの生徒を抱えると多くのコストと手間がかかる

例えば、売価100円で30円の利益が出る商品があったとします。値下げして80円で売った場合、どうなるでしょうか?

原価が同じであれば、利益は10円になり、3分の1に減ってしまいます。

以前の利益を確保するには、顧客を3倍に増やさないといけません。

それに対応するスタッフも増やさなければいけません。

問合せやクレームの数も増えますから、それに対応する人員も必要になります。

広告宣伝費も増えるでしょう。

このように、低料金で販売することは、単にモノの値段が下がることだけではなく、会社の事業構造そのものを変えてしまうインパクトがあります。

物販の場合は、商品を買ってしまえばそれで終わりですが、学習塾の場合は、毎月毎週お付き合いをしていく顧客が対象になります。

表現が悪いですが、塾費用を安さだけで測る家庭には生活に余裕がない場合が多く、親も仕事で忙しく、子どもの面倒を見る時間がありません。

当然、家庭学習習慣や基本的生活習慣ができていない子が入塾してきますので、塾では教科指導以外に面倒を見ることが増えていきます。

そこに先生が掛かり切りになると、今度は上位層に不満がたまり、退塾していきます。

上位層が減っていくと合格実績も下がりますから、生徒募集にも影響してきます。

つまり、学習塾では、費用の値下げは集客増加どころか、売上減少や塾の存続自体に影響してしまうことなのです。

安価でたくさんの生徒を抱えた場合、下記のように多くのコストと手間が必要です。

- 生徒に先生の目が行き届かなくなる

- 講師を増やしたくても人件費を賄えない

- 授業以外の業務が増え、先生の負担が増す

低料金で100人の面倒を見るより、適正価格で70人を見た方がトータルとして利益が上がります。

>>塾の集客に紹介・口コミは欠かせない!在校生からの紹介が増えない理由とは?

授業料の値上げにクレームはつきもの

授業料の値上げを行うと、まず間違いなくどこかの家庭からクレームが来ます。

これは避けては通れない道です。

値上げに対し、理解を示す家庭もあれば、不満に思う家庭もあるもの。

値上げをする際に心得ておくべきなのは、以下の3つが挙げられます。

- 一定数のクレーム、退塾はあるものと考え計画する

- クレームと退塾を防ぐ努力は最大限行う

- 値上げできる正当な理由を探す

悪評は一気に広がるため、これらに関してきちんと考慮し、対策を講じておきましょう。

一定数のクレームと退塾がある前提で計画する

一定数の理解が得られない家庭があるのは当然と考え、計画を行いましょう。

値上げをするのに、「退塾も出してはならない」というのでは、現場の講師が可哀想です。

許容できる退塾数も、事前に通達しておくと職員も精神的に楽になるでしょう。

ある塾長は、値上げをすることで客層を変えることを目指していました。

スタッフにも「値上げしたことにクレームを言われたら真摯に対応しないといけないが、結果的に退塾になってもかまわない。値上げを許容できる家庭層に対象をシフトさせたい」と方針を示していました。

なぜそこまで自信を持って値上げを断行できるのかもその塾長に尋ねてみました。

すると「昔と違って、今は共働き家庭が一般的です。

一人で800万稼ぐのは難しいですが、二人で800万稼ぐのはそんなに難しくないはずです。昔と違って今は、実は多少のお金には余裕のある家庭が多いんじゃないでしょうか」とのことでした。

厚労省「2021年国民生活基礎調査の概況」によると、2020年の全世帯の平均所得額は564.3万円でした。一方、児童のいる世帯の平均所得額は813.5万円と、過去最高だった1996年の781.6万円を上回っています。

塾側も、家計を世帯年収で見ていきながら、値上げの是非を判断することが重要です。

クレームと退塾を防ぐ努力は最大限行う

一定数のクレームと退塾は覚悟の上で対応すべきですが、落とし穴が潜んでいる場合があります。

値上げがきっかけになり、それまでの不満を訴えてくるケースです。

「成績が上がらないのに値上げするのはおかしい」「うちの子を全然見てくれてないのに値上げするのはおかしい」といったケースです。

そこには「値上げは許容できるけど、その前にやるべきことがあるのではないか」といった本音が潜んでいます。

つまり、塾を価格だけで見ている家庭ではないわけで、このような家庭からのクレームには、きちんと原因と対策を示し、保護者の理解を得る努力をしないといけません。

値上げが決まったら、告知前に徹底的に品質向上に取り組みましょう。

そして告知の際も値上げの理由を明確に伝えなければなりません。

とってつけたような理由は、かえって保護者の反感を生みます。

保護者も1人の大人ですから、嘘かどうかは瞬時に見抜いてしまうでしょう。

誠意ある行動は、人の心をつかみます。

値上げ前の品質向上に努めるのはもちろん、値上げ後も精一杯の対応を行いましょう。

そういった姿が子供や保護者に伝わり、値上げ後にいい口コミが流れることも多いです。

一人ひとりと向き合って、誠心誠意対応するようにしましょう。

値上げできる理由を常に模索する

明確な理由の提示は、相手の理解を促す効果的な手段になります。

経営者は日頃から値上げできる理由を模索し続けましょう。

近隣の塾の動向はもちろん、下記のような幅広い視野と知見が必要です。

- ライバル塾の授業料調査

- 教育界全体の動向

- 講師の職場環境改善

その中で、値上げの理由としては、下記のような保護者の納得できる理由を探していきましょう。

- 新たなコースの開設

- 自塾オリジナル教材を使用した授業への変更

- 水道光熱費の上昇

- 生徒管理、教室美化などシステム面の強化

値上げ=塾の利益増ではなく、値上げ=品質向上に繋がるとイメージしてもらえれば、保護者の理解も得られるはずです。

塾は閉鎖的な環境になりがちなので、常に視野を広く持ち、多くの情報を集めるよう努力しましょう。

まとめ

学習塾にとって売上を上げるには、生徒を増やすか値上げの2択しかありません。

新サービスを提供するにしても、必ずどちらかを増やさなければ売上は上がらないのです。

「生徒が増えない=品質が悪い」とは必ずしも言い切れません。

生徒が増えない状況でも、退塾が少ない、クレームが少ない状況であれば、いい評判が地域に流れている証拠と言えます。

安価でサービス提供を行い続けると、職員の退職を促す理由にもなります。

顧客も大切にしながら、従業員も大切にしなければなりません。

値上げは全く悪いものではないのです。

正当な報酬を得るのは、サービス業なら当然のこと。

値上げをより良い教育のための手段として行い、生徒も保護者も従業員も、幸せな方向へと導いていきましょう。

\ビットキャンパスの詳細はこちら/